- 西淀川区の個別指導塾なら【T's Lab】トップ

- ブログ

- 数学が苦手な子のノートに足りないもの

数学が苦手な子のノートに足りないもの

こんにちは!T's Lab おおわだ研究所 室長です。

今回は、普段授業をしている中で感じたことから、数学・算数のお話をしようと思います。

今、高校1年生の数学Aでは「集合」を習っている生徒が多いです。

集合というのは、簡単に言えば「ある条件を満たすものの集まり」のことです。

例えば「偶数の集合」とか「Aさんが好きな果物の集合」のように、あるテーマでグループを作るというイメージです。

その中で様々な問題が出てきます。

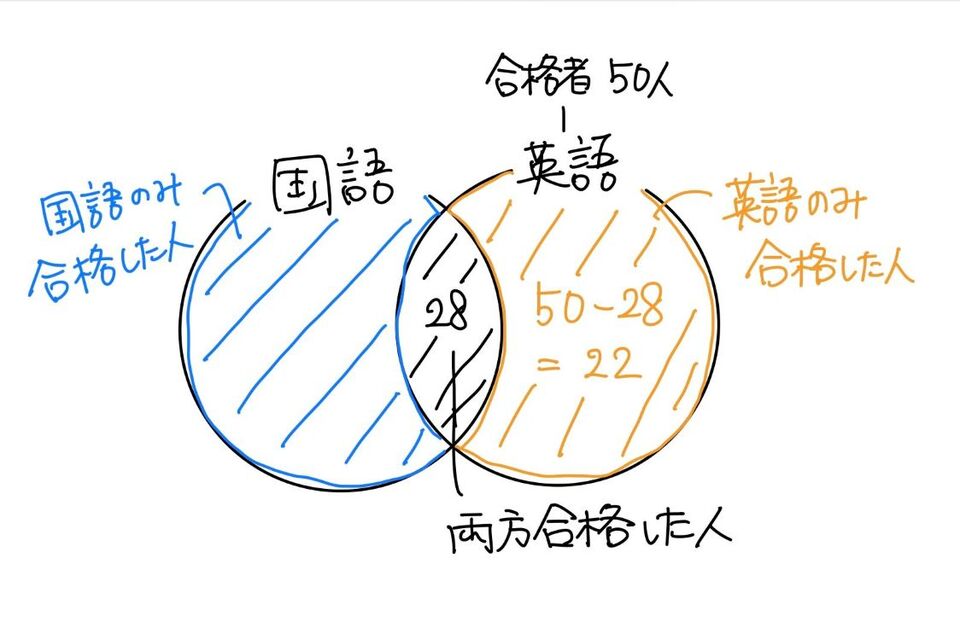

例えば、国語と英語の試験を行い、2教科とも合格した人が28人、少なくとも1教科に合格した人が52人、英語の合格者が50人います。

国語の合格者が何人いるか答えなさい。 というような問題です。

(少なくとも1教科に合格した人というのは、国語だけの合格者か英語だけの合格者か両方の合格者のどれかという意味です)

文字だけ見ると、「求めるのは国語の合格者」というのは分かるけど、どう解くの?となる子が多いです。

ここで使うのが「ベン図」というものです。

この問題を図にしてみると…

「この部分が両方合格した人だな」とか「この部分は英語だけ合格した人か」、「じゃあ、あとはここを求めたらできるかな」

というふうに考えることができます。

このように、図を使うことで、情報が視覚的に理解でき、スッと答えにたどり着くことができます。

このような”図で考える力”というのは、実はどの学年の数学・算数にも共通しています。

小学生なら、割合の問題で図を書くことで数字同士の関係性がわかりやすくなり、式を立てやすくなります。

中学生なら、数直線を使った移動の問題や、方程式や連立方程式の文章題(速さ)も図や表を書くことで考えやすくなります。

実際に授業中は、わからない問題が出たときに問題を一緒に読みながら「こうやって図にしてみよう」と紹介しています。

最初は戸惑っていた子も、図を見ると「そういうことか!」と理解して自分で式を立てて、

次からは自分で図を書きながら解けるようになっていくんです。

数学が苦手な子は、わからない問題が出てくると嫌がってしまうことが多いですが、

文章をそのまま読むのではなく、図にして考えることで、より問題に取り組みやすくなります。

図を味方につけることで、「わからない」から「できた!」への一歩を踏み出し、数学の楽しさをぜひ知ってほしいと思います。

T's Lab おおわだ研究所にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。